反框架、反體制,對於社會上不公不義進行批判,自古以來體現於各種形式中,除了文學、藝術之外,音樂無非是最貼近人心的媒介;其中,搖滾樂更稱得上是思想噴發中,早期的重量級傳遞者。但是,卻也經常被衛道人士抨擊,然而,並非搖滾樂就等於激進,也不盡然是髒話粗口滿溢;音樂人多數單純做著自己喜歡並且原創的作品。

↑搖滾樂之王 ELVIS PRESLEY

貓王艾維斯 Elvis Presley—《That's alright》搖滾樂的催生者,壞到傷風敗俗就是一種帥!|當代時尚男子圖鑑| 首先,這是一個連載。再來,這是一個談論關於時尚、關於男人的文章。世間男子百百款,唯有列入圖鑑中的才是傳奇。 楊德昌導演在影史上的經典名作《牯嶺街少年殺人事件》不知道你

酷玩樂團 Coldplay 都要喊前輩!13個必聽英國搖滾樂團:Oasis 綠洲合唱團、Blur、The Smiths...展開史上最派音樂爭霸戰! 英搖(Brit-Pop)是什麼? 「迄今為止,一切存在社會的歷史都是階級鬥爭的歷史。」所有馬克思主義者琅琅上口的這段話,大概同樣可以套用在 90 年代的英倫搖

無論從貓王 ELVIS PRESLEY、披頭四 THE BEATLES、皇后 QUEEN、滾石 THE ROLLING STONES,BOB DYLAN、JANIS JOPLIN、PATTI SMITH,到後來 THE CLASH、以及90年代的電台司令 RADIOHEAD、BECK 等人(前者的〈Creep〉和後者的〈Loser〉更被稱為90年代的「國歌」),有為數不少的書籍和文章描述著他們的音樂創作理念。不過,像 RAGE AGAINST THE MACHINE、SYSTEM OF A DOWN 的作品則是直接挑明了「反抗體制」。

↑龐克教母 PATTI SMITH

當然不只搖滾樂,「嘻哈饒舌樂」也有很多例子。像是 N.W.A. 跟 PUBLIC ENEMY,他們的作品不僅是上個世紀的重要文化產物,更代表當下許多人的心境與心聲。這些絕大多數的比例是為了抒發而創作音樂,並非單純為了商業銷售。

↑PUBLIC ENEMY 成員 Chuck D(左)與 Flavor Flav(右)

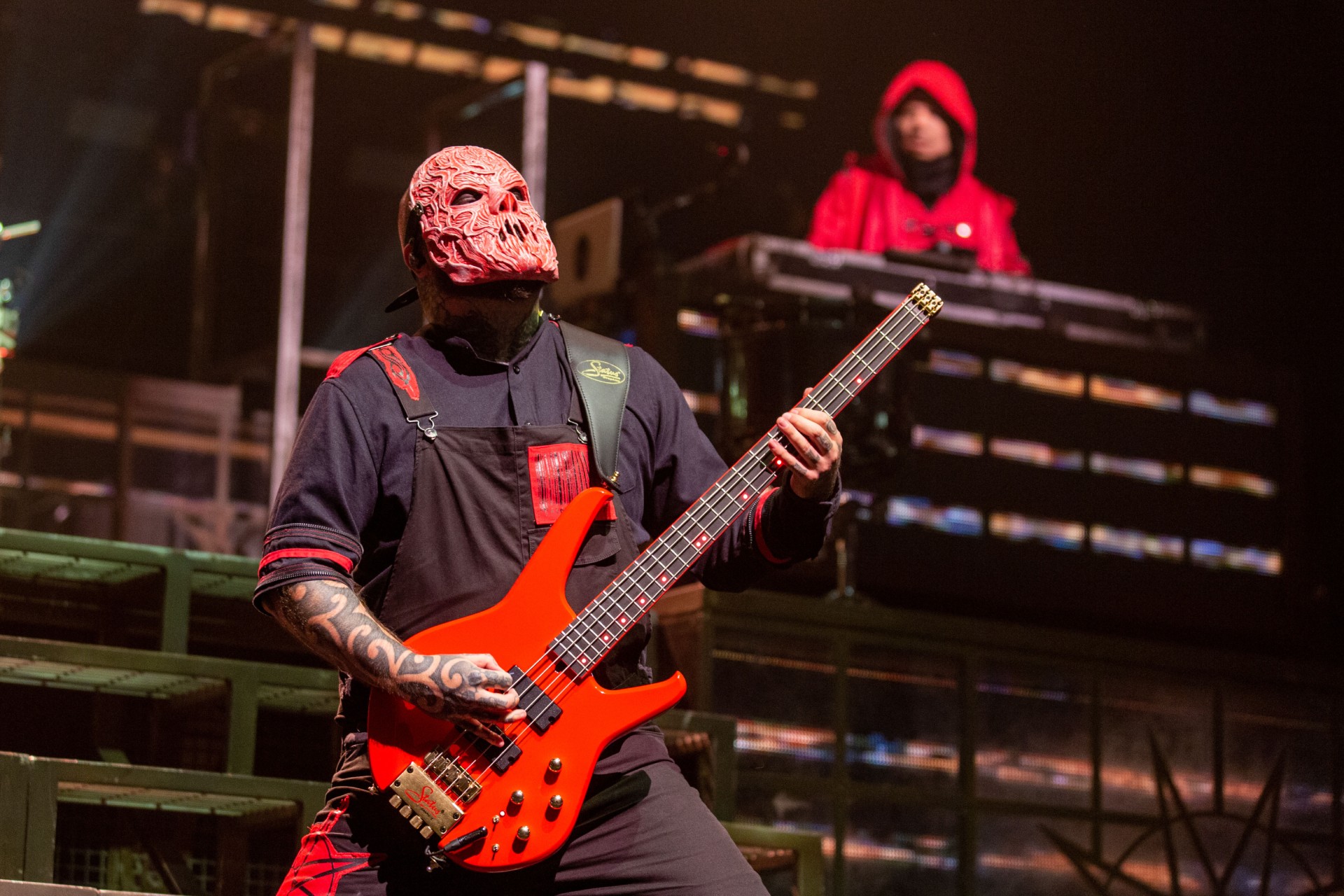

曾經長期購買音樂雜誌的我,某次看到歌迷投書,表示一開始被 SLIPKNOT 狂暴的氛圍與特色吸引,但是當聽了〈Wait and Bleed〉的歌詞時,發現更與自己當下的處境和心境很相近。那位歌迷說,原本內心的情緒接近毀滅,卻因為這首歌而重新檢視,誇張的說法是「被救贖了」。曾經有此一說:「最強大的反抗,是不被擊倒。」或許可以拿來描述這位歌迷的感受。

↑SLIPKNOT 以驚悚面具和歇斯底里的唱腔聞名

所以說,所謂的「反抗」,不見得是叛逆,更不是逃避的藉口;音樂人比中指也不只是耍帥,而是代表真的要起而行並做出改變。這也是為什麼,那些「音樂古神獸」,至今仍被喜愛著,歌曲更被廣為傳唱,而不因時間流轉而被淘汰。

↑SLIPKNOT 成員 Alessandro Venturella 與 Sid Wilson

以90年代歐美音樂圈舉例,當時最重要的音樂人之一,就屬 Kurt Cobain。關於 Kurt Cobain,同樣不少多影視作品及文章對他做出了描述,但對我而言,那年他的樂團 NIRVANA 上現場直播節目引起的「對嘴假唱事件」,讓我不僅印象深刻,也感到極為諷刺。就在 NIRVANA 的那首〈Smells Like Teen Spirit〉全球爆紅之際,製作單位要求樂團用放帶子「對嘴」演出即可。

↑來自美國的油漬搖滾樂團 NIRVANA

表面上他們接受了,但卻在舞台上完全不對拍的惡搞,Kurt Cobain 更對著麥克風用怪腔「唸」歌,但是台下的青少年卻瘋狂甩頭;因為是直播節目,完全無法遏止這場鬧劇。卻也因為這樣,英國歌迷反而更喜歡這樣「做自己」的音樂人。只是 Kurt Cobain 在訪談時不只一次說到,NIRVANA是個龐克樂團,自己完全不知道什麼是 Grunge;但是,很多人還是落入他很討厭的框架下,認為 Kurt Cobain 和 NIRVANA 就是 Grunge 的同義詞。

↑曾擔任 NIRVANA 主唱的 Kurt Cobain

至於日本音樂圈,早期被 X JAPAN 傳奇吉他手 hide 描述成「中島美雪遇上 NIRVANA」的 Cocco 便是一例。她是個沖繩出身的創作歌手,歌曲〈Sing a Song~No Music, No Life〉,也成為日本唱片公司 TOWER RECORDS 的廣告口號。很難想像當年不到20歲的她,能夠寫出既殘酷又悲傷的歌詞。

↑Cocco〈Sing a Song~No Music, No Life〉

Cocco 不太喜歡鏡頭,鮮少在媒體前露臉,後來她也突然宣布不再配合幕前的演出,開始繪本創作。2005年她與日本「團團轉樂團 QURULI」的主唱兼吉他手—岸田繁,合組了「SINGER SONGER」,才讓粉絲再看到她的笑容。爾後 Cocco 經歷了病痛煎熬,鮮少有演出活動。

↑SINGER SONGER 的單曲〈初花凜々〉

2011年,日本樂團 Mr. CHILDREN 主唱—櫻井和壽所籌劃的 BANK BAND 計畫,邀請久未露面的 Cocco 登台,她的身形明顯削瘦,舞台爆發力仍在。Cocco 出道時恰逢創作女聲熱潮,但她不與主流市場並行,且歌詞道出了許多人的心聲,至今仍讓歌迷津津樂道。

↑日本樂團 Mr. CHILDREN 邀請 Cocco 登台演唱

叛逆的「IT Girl」Edie Sedgwick 傳奇:與 Bob Dylan、Andy Warhol 糾葛,28歲結束如煙火般絢爛的一生 與普普藝術大師 Andy Warhol 形影不離、號稱是搖滾之父 Bob Dylan 的繆思女神─ Edie Sedgwick,曾風靡六零年代的名流社會,成為當代最具影響力

搖滾樂:恐懼與暴力的符號 金屬的老梗 瑪莉蓮曼森Marilyn Manson或許是當代流行搖滾音樂中,極具爭議的一個形象:操弄著偶像與符號,從「瑪莉蓮夢露」與「曼森家族」取其名與姓;身著馬甲、吊襪帶搬演舞台表現;在充斥著憎恨LGBT族群人們的演唱會中,對著朝他叫囂的歌迷說:「若我是你口中他媽的臭

另一個例子則是讓人懷念的尾崎豐,以及チバユウスケ(Chiba Yuzuke)。前者是昭和叛逆偶像,後者是平成搖滾樂代表人物,雖然皆已經過世,卻留下許多經典名曲。尾崎豐短暫的人生,簡單來說就是很「做自己」,無論是行為或音樂皆是。他抽菸喝酒的習慣早已不是新聞;唸書時搞到被停學,後來出席數不足乾脆自己退學,卻也因而進入唱片圈出道。

↑尾崎豐的音樂作品寫出對成人社會的反抗,被媒體稱為「10代的教祖」

成名後,他因非法持有毒品觸法,就連最後的死因都是個謎。或許不能全然說尾崎豐離經叛道,但是他的歌詞中提到的叛逆生活,在某種程度上似乎在各方面「鼓勵」著青年學子,甚至包含MV中砸教室窗戶等行徑。雖然將離經叛道這個帽子扣在尾崎豐身上有所不妥,但是許多人因為他而去做了這些不當之事卻也是事實,所以大眾將「反抗、叛逆」和他劃上了等號。尾崎豐的音樂作品宛如青少年的輓歌,情歌卻又讓人動容。無論是否處於青春時期,他的存在緊緊抓住當時許多日本人的心。

↑尾崎豐〈卒業〉

チバユウスケ(Chiba Yuzuke,本人不用漢字名)在音樂類型百花綻放的90年代出道,與當時所屬的日本搖滾樂團 THEE MICHELLE GUN ELEPHANTS 是極為獨特的存在,唱著有點不合時宜的搖滾樂,但歌詞卻又極具深度,立刻吸引了一票鐵粉。在唯一一次東京舉辦的 FUJIROCK FESTIVAL 上(第二屆),有兩次因觀眾太過熱情而中斷演出。

↑THEE MICHELLE GUN ELEPHANTS 於 FUJIROCK FESTIVAL 的演出

在千禧年間,樂團進行歐洲巡迴英國站演出後,向來苛刻的媒體,居然給出了極高評價,並且稱他們才是真的搖滾樂。後來樂團則因為吉他手病逝而解散。Chiba Yuzuke 另組了許多樂團,井上雄彥親自製作的《灌籃高手電影版》主題曲,就是由他另組的 THE BIRTHDAY 演唱。在他過世後,THE BIRTHDAY 仍發表一首〈Cider〉,MV 內容宛如在向他致敬。

↑THE BIRTHDAY〈Cider〉

其實無論在美國或是英國,甚至許多國家,娛樂業極為龐大且強大,許多貌似很酷的音樂人,難以抗拒商業體制的壓力及誘惑,卻仍有許多很做自己的創作者。比方說樂團 THE SMASHING PUMPKINS 的 Billy Corgan,當紅時,他和團員吵架、換人跟解散就算了,後來還跑去搞職業摔角,並做得有聲有色的。

↑除了音樂創作外,Billy Corgan 還投身職業摔角界

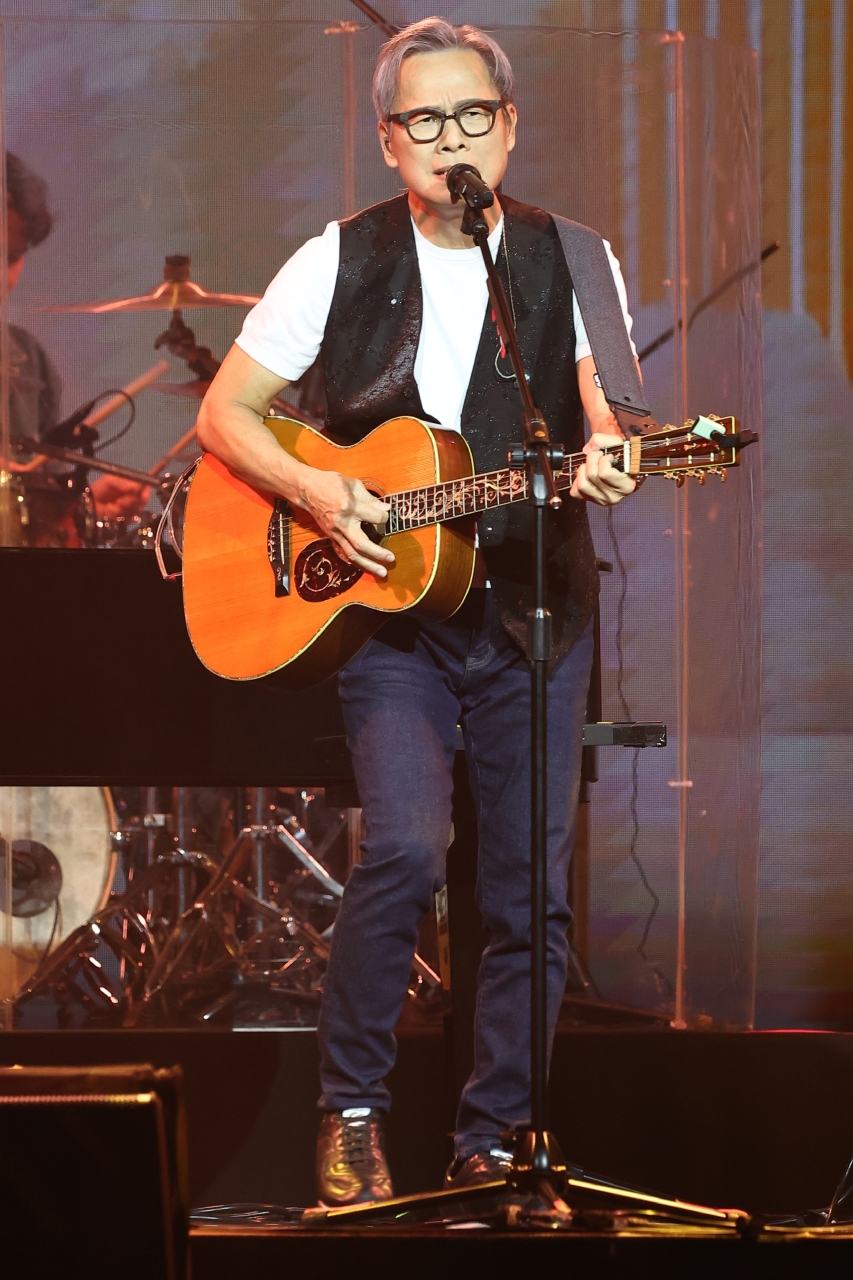

台灣當然也有很多例子,像是捨棄「小魔女」光環後的范曉萱,還有大前輩羅大佑。羅大佑的作品不僅有時代意義,更充滿著對社會、世界的反思甚至諷刺;在為人父後,他的創作更多了許多溫暖及對生命的讚嘆。近幾年的音樂環境,已經沒有過往的類型框架,並且更容易聽到多元的作品,雖然少了強烈的批判與尖銳性作品,但音樂人多能展現自己的個人特色,讓聽音樂變成更輕鬆、更有共鳴。

↑於今年舉辦的「羅大佑 Legacy迎新同學會」演唱會

當然,是不是唱到了自己的心坎裡,只有自己知道。

◎Photo Via:達志影像, INSTAGRAM (@sonymusicjapan)

◎Video Via:YouTube(@Coccochannelofficial, @SINGERSONGER, @BALLADCHANNEL-oi2hz, @sonymusicjapan, @j-rocklive6113, @TheBirthday)