在上一篇〈電影女英雄今安在?《異形》、《冰雪奇緣》到《芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章》,看好萊塢女主角性別意識如何抬頭〉當中,我介紹了貝克德爾測驗(Bechdel test),這是一個以諷刺性角度檢視好萊塢電影欠缺女性意識的測驗。

↑《芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章》電影預告

蔡明亮現身華山親自賣電影票:「『不一樣』在這世界不容易,重點是凝視著對方的臉,和緩的說故事。」|Wazaiii專訪| 「要買我的電影票嗎?」 台北這天悶熱又潮濕,戶外空氣凝結程度令人避之唯恐不及,連我都想待在冷氣房裡動也不動。然而,在人來人往的華山光點長廊,一位全身黑衣的男子,獨自站屋簷下,拿著一疊

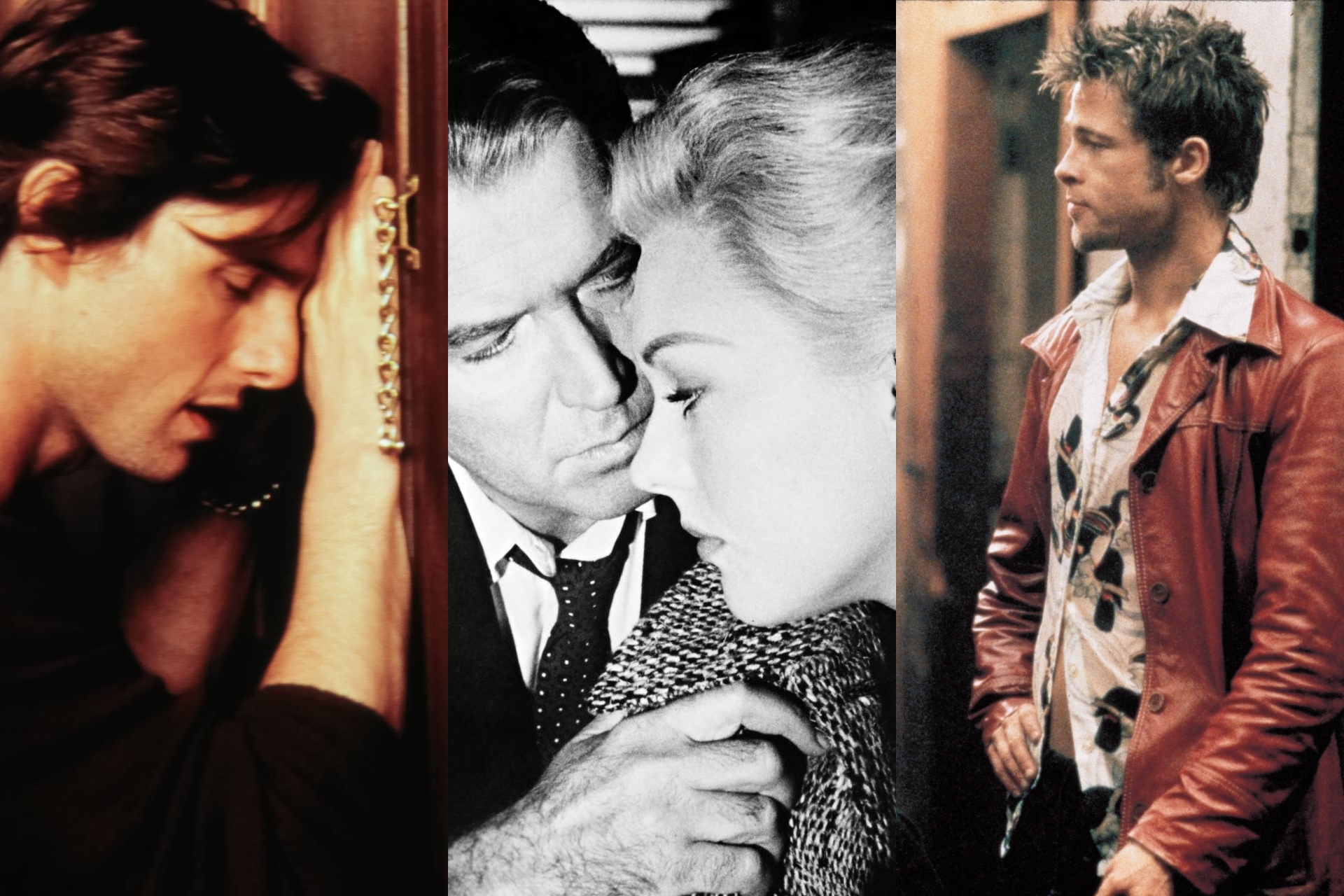

20多部燒腦電影片單:《鬥陣俱樂部》、《迷魂記》、《香草的天空》...探討潛意識與解放自我,深度影迷的最愛! 在近代心理學與精神分析許多理論,與精神醫學對峙之前,人的夢境做為一種潛意識的反射與自我暗示,一直是藝術史上重要的創作素材,繪畫與小說不斷呈現那些言語難以形容的意象,劇場與電影更進一步將之轉變成場景。

起源來自漫畫《小心蕾絲邊 Dykes to Watch Out For》,其中一幕有一位女性對友人說自己挑片有三大原則,一是這部片至少得有兩個女性角色,二是她們必須與彼此對話,三是她們談論的話題必須無關男人。而在該漫畫刊出的1985年,似乎只有雪歌妮.薇佛(Sigourney Weaver)主演的《異形 Alien》(1979)符合這個規則。

↑由雪歌妮.薇佛(Sigourney Weaver)主演的《異形 Alien》(1979)

起初是個玩笑,發展到後來它逐漸成為學者檢視好萊塢電影的一個嚴肅方法,也以其漫畫作者儷森.貝克德爾(Alison Bechdel)來命名。直到現在,大家還會透過這個做法去檢視有哪些好萊塢電影符合標準,甚至發現這與票房可能都有關聯。

↑源自漫畫《小心蕾絲邊 Dykes to Watch Out For》的貝克德爾測驗(Bechdel test)

而在撰寫本文時,我靈機一動,心想台灣電影或許也可以發展出屬於我們自己的測驗。但我想到的題目無關性別,而是關乎語言。

這個測驗的原則有三,我們將從此標準去端詳有多少台灣電影符合其三大標準:

一,這部台灣電影至少得有兩個以說台語為主的主要角色。

二,他們必須與彼此對話。

三,他們的職業與談論的內容將不涉及幫派活動、賭博或任何形式的暴力。

↑台灣手繪動畫《幸福路上》以台語為主要語言之一

之所以有此靈感,正是因為每次台灣影視作品一出爐,就會有人在爭論作品之中欠缺台語,或者操台語的角色總是幫派分子或者低教育水平的人士。這常常讓「台語人」感到被冒犯,但往往也會有人指出以這樣的角度看電影也太過於偏執,也看過不少業界人士以編劇角度解釋用台語書寫劇本很困難,使得台語對白很難在作品呈現。

↑電影《同學麥娜絲》中含有許多台語口白

身為從小說國語(又稱華語或中華民國國語)長大、家族之內皆是台北外省人的我來說,是真的在小時候曾有「台語等於沒水準」這樣的印象,如果聽到國語說不標準的人,身邊的人總會以「台灣國語」出言訕笑。非台語人學會的台語,多半也是幾句涉及腥羶色的髒話用語。

↑台灣影視作品中常有台語角色總是幫派分子或低教育水平人士的刻板印象

或許這是因為作為八年級生的我,從小所接觸到的影視節目中,除非是觀賞純台語的戲劇,否則在一般電視劇或電影中,基本上講國語的人好像都是醫師、律師等高知識分子,講台語的往往是罪犯或社會底層者。

↑多數影視節目會將國語角色分配給醫師、律師

搭上台灣音樂時光機,看台語、客語音樂的發展演變:在地母語歌曲是映照時代政治與文化最好的鏡子 除了南島語系的原住民語以外,漢族的福佬話(臺語)和客家話,一直以來也是臺灣重要的語言文化。隨著時間,使用這兩種語言的族群,語言的定位持續地發展與改變。這次希望能大致為 Wazaiii 的朋友們介紹它們在臺灣音樂發展中扮演的

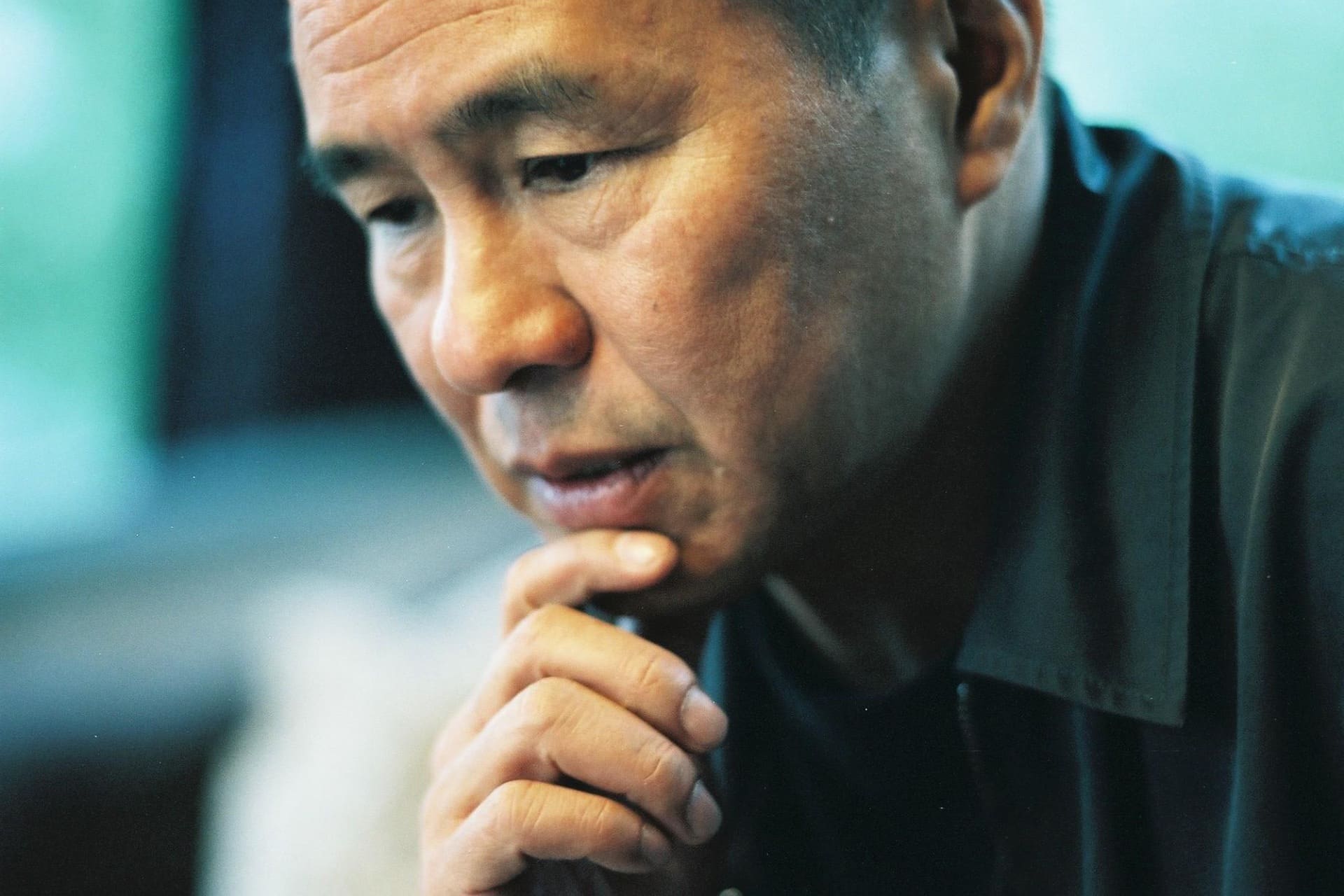

台灣新浪潮電影:侯孝賢的台灣記憶 看侯孝賢導演的電影,很難不想到過去的台灣,那些在長鏡頭下的風景,以及偏僻的鐵軌與隧道。中華商場、基隆天橋、九份老街、澎湖、苗栗銅鑼、麻豆老戲院、鼓山、鳳山、旗津、鹽埕埔、眷村、撞球間、雜貨店、老車站,在他的長鏡頭下都靜靜地發揮魅力。就算後來他拍了清末的上海,二十世紀初的台北,八世

美國學者喬治.葛伯納(George Gerbner)在1970年代曾經提出著名的涵化理論(Cultivation Theory),指出長期接觸媒體的觀眾會逐漸接受這些內容所傳達的意識形態和世界觀,最後將這些印象內化。如果把台灣影視作品的語言使用套用在該理論的框架之內,便可以解釋台灣社會中許多人對台語人的偏見是從何而來,甚至可能也讓許多台語人自己也產生自卑,覺得台語就是「不高級」的語言,有台語口音的國語則是「丟臉的」。

↑視聽者會將長期接受的資訊內化,進而形成自有的價值觀

儘管許多編導並非刻意為之,但如此描繪,最後的結果就是強化觀眾對社會不平等現象的接受度,當然也會影響母語運動的推廣,進而損害台灣社會的多元性。

可能許多人會認為「有這麼嚴重嗎?」或「影視工作者有這種『政治正確』的社會責任嗎?」

↑新年賀歲電影《大囍臨門》預告片

但現代人誰不是透過影像去理解這個世界呢?多數人連知識學習、處理家務乃至性愛的技巧,都要從影像攝取,而且是越來越依賴。即便目前年輕人已經不看傳統電視,但電影、影集與網路影像仍影響甚遠;更不用說中國短影音的強勢入侵,然而卻很少見到台語製作的內容。影視內容的影響確實深遠,甚至足以塑造我們對這個世界的看法,我想這都是不爭的事實。

↑短影音當道的背後暗藏著個資風險、假新聞等隱憂

由於國內不乏電視台製作的純台語電視劇作品,套用的意義不大,所以這項測驗可以針對電影為主。檢視截至本文刊出為止,近十年來(2015-2025),猜猜看會有多少電影符合這三項要件呢?

目前我發現符合條件的電影大概有《大囍臨門》(2015)、《幸福路上》(2017)、《同學麥娜絲》(2020)與《孤味》(2020)等少數作品。不過與其說是發現有哪些電影符合條件讓人意外,不如說是發現有多少電影完全不符合而讓人吃驚(基本上大多數作品無法通過第一項考驗),而我想這才是真正的問題所在。

↑電影《孤味》以台語作為主要對白講述女兒們與母親的人生故事

這項測驗就作為一項拋磚引玉,期待更多朋友以後一起來檢視。

◎Photo Via:達志影像, Unsplash, Netflix

◎Video Via:Youtube(@WarnerBrosTW, @nofilmschool, @ifilmTW, @NetflixAsia, @thewonderfulwedding)