到底是合理仰慕?還是失了理智的偶像崇拜

你有沒有過一種經驗,年少時曾迷戀過某位偶像,也許是癡迷他或她俊俏或美麗的外表,也或許是崇拜他或她某樣你自歎不如的才華,總竭盡所能的透過各種方式,將他或她的影像、作品、話語、足跡⋯⋯,留在自己的生活軌跡裡,甚至希望將來的哪天,能和這位他或她共處一室。但那無關於任何性事,偶有此幻想時還會好似褻瀆了偶像,不禁心生羞愧因而退卻了獸性想念。

↑《我的少女時代》劇照

文藝復興全能通才達文西的3大秘密!除了《達文西密碼》、《刺客教條II》,你還可以這樣認識他! 說起「達文西」,不管你最先想到的是《蒙娜麗莎》、《刺客教條2》還是忍者龜,你肯定知道他是一位上知天文下知地理的天才。這位被現代學者稱之為「文藝復興時期最完美的代表人物」,他的博學多聞對這個世界所帶來的貢獻,絕對超乎你我想

畫家雷諾瓦、維梅爾、席勒、高更都是蘿莉控?《小愛琳》、《戴珍珠耳環的少女》...畫中的少女是自我投射?還是猥瑣? 說到印象派畫家雷諾瓦,你首先會想到什麼?是《小愛琳》、《陽光中的裸女》還是《傘》,抑或是這些名作之中少女們的唯美樣貌。那雙雙凝視著畫布的眼眸,在鬆軟的筆觸下洩漏出純真,靈動的讓人只想一昧相信這世界的好

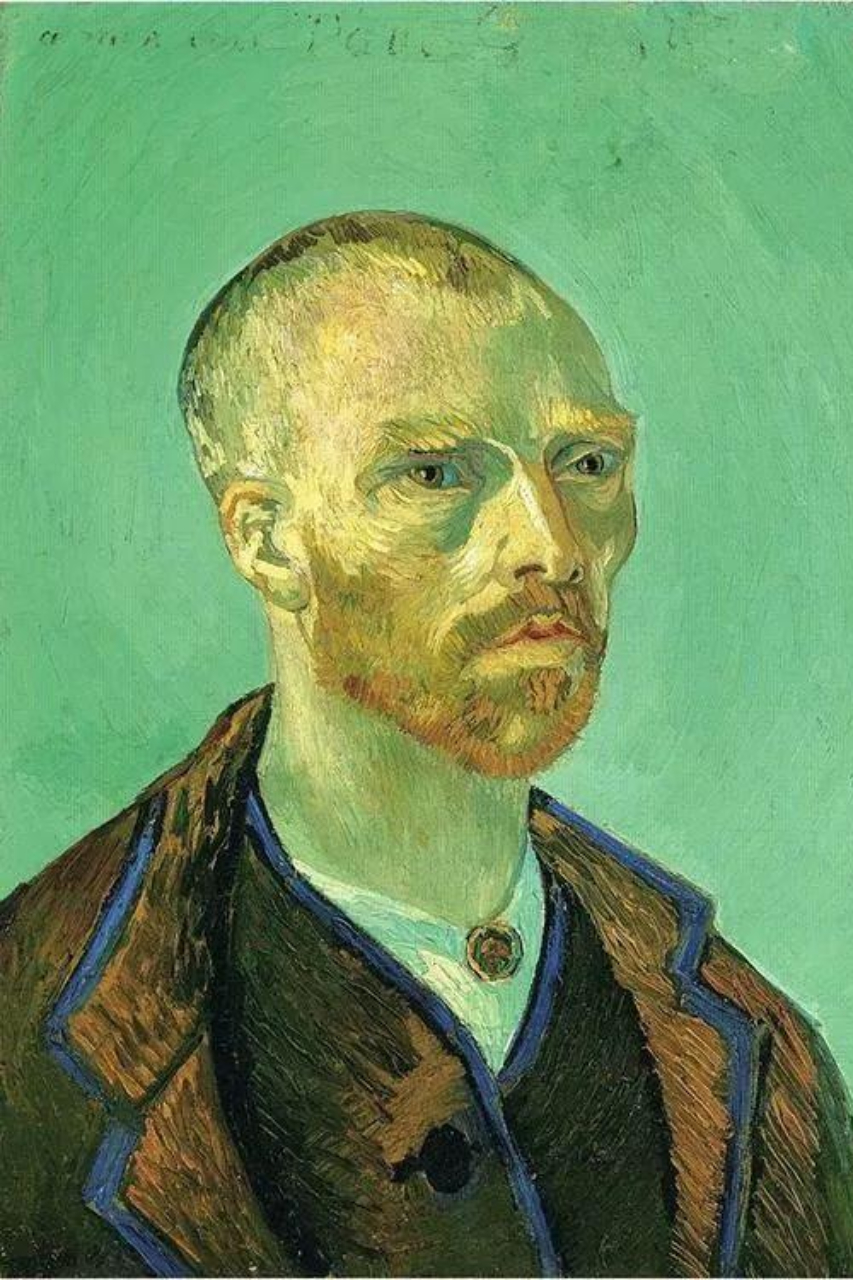

這種景仰建構在極致純粹之上,是一種近乎對情人的愛戀。梵谷對於高更,至少我認為是如此。

當然,若就兩人同樣反對印象派主義一切追求客觀,認為畫家更該切實表達個人主觀感受,這部分高更確實以先行者的步伐,引領著梵谷。但與其說高更因為扮演著先驅者而受到崇拜,倒不如說,相較於梵谷總是以隱喻方式「間接傳達」,他更嚮往高更那一股敢將反社會思想「直接表述」的勇氣,而這股坦白,才是讓梵谷著迷高更的主因。正如在他們兩人共同寫給畫家好友 Émile Bernard 的信中,梵谷就曾形容高更是「具有獸性的本能,是一個不受到外界影響」的人,甚至直到生命終點所寫書信裡,也字字句句流露著對於高更畫作的讚譽。

不過這份仰慕之情,我們可以解剖兩位大師生平有何差異後,再瞧瞧此情究竟合理?也或許是高更彌補了梵谷心底那份懦弱,而萌生的荒謬偶像崇拜。

↑高更《獻給梵谷的自畫像》

↑梵谷《獻給高更的自畫像》

出世的高更&入世的梵谷

↑(左)高更&(右)梵谷

高更一生最精彩畫作,絕大部分是在大溪地進行,為什麼他不像世上多數畫家對於巴黎總極度飢渴,一窩蜂的前往藝術聖地採那靈感之蜜。巴黎所有的精緻與繁華,在高更眼中並非如海明威所述那般,是一場「流動的饗宴」,反倒像是一局讓他倒盡胃口的流水席,一切盡顯矯情造作,寧可餓死也絕不張口,玷污了自己的舌尖。

↑高更《沙灘上的大溪地女人》

這股對於精緻文化的反感,以及對異國風情的渴望,其實和他年幼時成長軌跡有很大關係。

高更父親為一名新聞記者,受到軍事政變被迫離開法國而去秘魯投靠妻子,高更也因此一直在秘魯生活直到七歲才回到法國,後來甚至曾有一段時間當上船員,巴拿馬、地中海、大洋洲、北極圈、巴西⋯⋯都是他曾留下過足跡的旅地。也因為兒時的祕魯生活以及成年後的航海經驗,讓高更始終嚮往自由。相較於法國的優雅,未開發國家那種原始野性之美更讓他醉心著迷。這也就是為什麼高更後來拋棄了妻兒旅居大溪地,因為他深信唯有將自己融入於「純粹自然」當中,和所謂的「野蠻人」共同生活,才能為感官帶來刺激。大溪地居民的豔彩服飾、多樣茂盛植物、人情風俗,全都讓他振筆揮彩留在了畫布上,高更一生最精彩作品也正是旅居大溪地時完成。

↑高更《你何時結婚?》

不同於高更有個新聞記者爸爸,讓他從小離鄉背井經歷異國生活。梵谷不只有位神職人員父親,他的三位叔叔更是成功的藝術品交易商,從小便耳濡目染於家中長輩之間的藝術交流,而梵谷的母親也十分積極在他童年時期便有計畫性的栽培他的畫畫興趣。梵谷的繪畫之路以及日後對於宗教的狂熱,於幼時便因為家族背景早早被開啟。

↑梵谷《鳶尾花》

梵谷不似高更那樣一切以自我為中心,在26歲時竟在比利時南部一個小村落當起了傳教士,除了將自己所擁有的物質幾乎奉獻出去,甚至將租屋讓給了流浪漢,自己入住進貧民窟,雖然他有這般建立於強烈信仰之上的悲天憫人性格,卻未能得到神職人員們的認同,反而因為邋遢外表而被質疑缺乏引領受眾信教的能力。

↑梵谷《星空》

Gustav Klimt、Damien Hirst、Francis Bacon 等藝術家演繹:死亡不一定是悲劇 寫在前面,藝術中的死亡 「死亡不是生命的對立,而是生命的一部分。」- 村上春樹 ↑《Vanitas Still Life》,Giovanni Francesco Barbieri (

《美少女戰士》也受他啟發!捷克新藝術大師慕夏 Alfons Mucha,最接地氣的浪漫女神製造機 ↑“Zodiac”, Alfons Maria Mucha, 1896 寫在前面,接地氣的海報藝術 在 21 世紀的現在,海報是一種非常特殊的視覺媒介。它既大眾也小眾,具有商業性也蘊含藝術性,它是

ㄧ生被自己所困的高更&一生被他人所困的梵谷

高更的出世與梵谷的入世,其實從他們各自以社會剪影為題的畫作便可瞧出端倪。

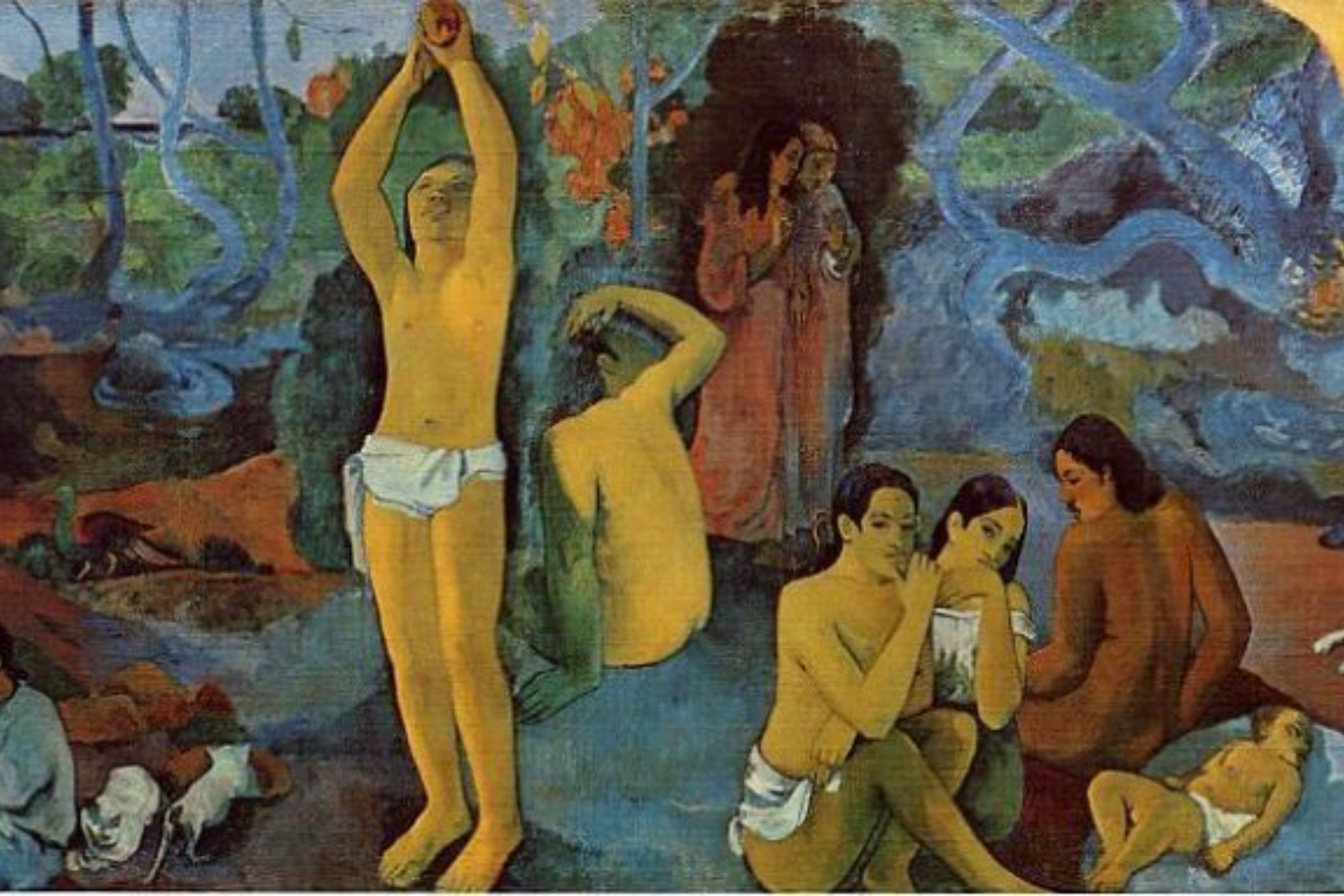

《我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?》,這是高更最巨幅且知名的畫作,雖然以大溪地這樣美不勝收的背景為題,但畫中細節卻道盡了高更即使看清了人生起落,卻仍看不透起落之間該有的釋懷與豁達,於是將既放不下也擺脫不了憤怒發洩在陰鬱的顏色當中。雖然高更以人生百態為架構,但表述的全是自己。反觀梵谷的《吃馬鈴薯的人》,他所選主角就只是那些會出現在你我日常裡的平民百姓,藉著油燈光線所落聚點,刻意凸顯畫中人物雙雙執著食器或食物的手,傳達這雙進食的手同時也是辛苦工作的手,表現人們是如何在艱困的環境中依舊憑己自食其力。

↑高更《我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?》

↑梵谷《吃馬鈴薯的人》

高更看似出世,衷於自我果敢擺脫所謂的繁華巴黎,而後世也多以「用盡一生做個野蠻人」來褒揚他的追尋原始之路,但在我看來他不過是將懷才不遇和不得志的憤恨,用逃避包裝成了一派政治正確,倘若他所畫畫作在家鄉已爭相被人賞識收藏,仍毅然遠離塵囂前往落後國家以求創作純粹,那我便不會對他對於原始的那股渴望抱有絲毫質疑了。但我仍完全可以理解為什麼梵谷對高更有著近乎戀人般的崇拜,畢竟梵谷是那樣的悲天憫人,所有旁人在生命裡的掙扎,他都當成了自己的苦來嚐,自然心生嚮往高更那股灑脫,心想,要是自己也能撒手離去那該多好啊~只是梵谷絕對做不到⋯⋯

↑梵谷《午睡》

◎Photo Via:達志影像